إسحاق بندري يكتب : قصيدة لطفولة الشاعر وصباه

قراءة في كتاب “ذكريات تراني”، للشاعر السويدي توماس ترنسترومر، ترجمة: طلال فيصل، سلسلة الجوائز ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب.

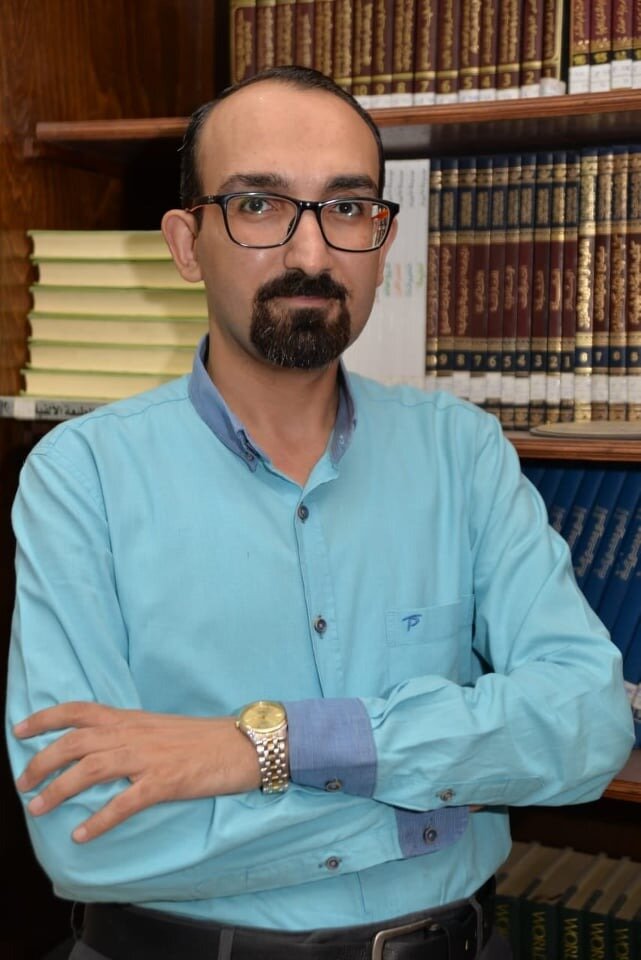

هذا الكتاب هو العمل النثري الوحيد للشاعر السويدي توماس ترنسترومر (1931 ـ 2015) والحائز على جائزة نوبل في الأدب، ووفقًا لما روته زوجته مونيكا للمترجم فهذه السيرة الذاتية عن سنوات الطفولة والصبا تعتبر أفضل مدخل لقراءة أدب ترنسترومر وفهمه. مع أن الكتاب محدود الحجم على نحو لا يجعله يحتل رفًا بالكامل في المكتبة إلا أن قيمته بالغة ومؤثرة.

هذا التراكم المحدود جذبَ انتباه القراء السويديين أولًا ثم امتد للكثير من القراء حول العالم، ومنهم قراء اللغة العربية التي تُرْجِمَت أشعاره إليها. تلقَّى توماس ترنسترومر التكريم والجوائز من بلده ومن العديد من الدول الأوروپية وتُوِّجَت مسيرته بجائزة نوبل في الأدب للعام 2011، وذكرَت عنه الأكاديمية السويدية في بيانها: “إن أعمال ترنسترومر تعيد قراءة الذاكرة والتاريخ والموت بشكل أعمق.”

درسَ توماس ترنسترومر علم النفس في جامعة ستوكهولم ثم عمل اختصاصيًّا نفسيًّا في إحدى إصلاحيات للأحداث ومعالجًا لمدمني المخدرات والمرضى النفسيين، وظل يزاول مهنته بالإضافة إلى الكتابة والترجمة إذ نقلَ إلى اللغة السويدية أعمال شعراء مدرسة السريالية الفرنسية، إلى أن أُصيب بجلطة في تسعينيات القرن العشرين مما أعاقَ قدرته على النطق بدرجة كبيرة واستخدام يده اليمنى في الكتابة، فبدأ يستخدم يسراه في الكتابة وعزف البيانو.

يقول في قصيدته “طيور صباحية”:

“إنها تنمو، تحتل مكاني

تدفعني جانبًا

تقذف بي خارج العش

القصيدة الآن جاهزة!”

تكبر القصيدة وتتشكل في الوقت الذي ينكمش فيه الشاعر ويتضاءل، تظل ذكريات الطفولة وتجلياتها حاضرة، تبقى العلاقات مع الأشخاص والأماكن محفورة في النفس مهما تقدَّمَ العمر، تدوم انطباعاتها وما تركتَه في النفس من فرحة أو ألم، حنين أو ضيق.

يشير المترجم في مقدمته إلى أن زيارته للشاعر وزوجته في بيتهما بالعاصمة السويدية لم تكن مجرد زيارة أملتها ضرورة الترجمة، ولكنها تحوَّلَت إلى صلاة هادئة خرج منها أنقى روحًا وأكثر تصالحًا مع الحياة.

بعد إصابة ترنسترومر بالجلطة اعتلَّت قدرته على النطق وليس القدرة على القول! وعلى عكس الطبيعة الجادة أو الكئيبة المعروفة عن السويديين، يتميز ترنسترومر بأنه متصالح مع الحياة وتقلباتها التي تعطي وتأخذ دون معيار واضح. يبدو كنغمة متآلفة مع إيقاع الكون وموسيقاه، بالنسبة إليه يتساوى حضور الراحلين مع حضور الأحياء؛ فالكون كله كيان واحد كأنه صديق مقرب، لدرجة إن المترجم عندما يسأله عمن كان يتمنى اصطحابه في حفل تسلم جائزة نوبل، يشير ترنسترومر إلى صورة زيتية لجده لأمه، الذي طالما ربطته به وشائج قوية في سنوات التكوين الأولى.

ثمة مفاجأة للقارئ في مقدمة المترجم والفصل الأخير، عن شهر العسل الذي قضاه الزوجان ترنسترومر في مطلع حياتهما في مصر في العام 1959، وزيارتهما لمدينة طنطا بالتحديد للهرب بعيدًا عن المرشدين السياحيين ورغبةً منهما في رؤية الوجه الحقيقي للبلاد والناس، ومن خلال تلك الزيارة تولَّدَت فكرة ديوان “سماء نصف مكتملة” عندمًا رأى ترنسترومر حلمًا عما ستصبح عليه القصائد. فقد سيطرَت عليه مشاعر الغضب والكراهية إزاء ما عاينه من فقر مدقع لكنه يعترف أن هذه المشاعر لا تقدم الإلهام والحل. الأمر ليس مجرد التصالح مع الفقر ولكن الحلم تضمَّنَ على ناحية إيجابية يصفها بالإرادة القوية، رؤية ذلك دون الفرار منه.

يرى توماس ترنسترومر في تصوراته أن الحياة اتخذَت لديه شكل المُذَنَّب؛ نواته اللامعة هي فترة الطفولة، تلك المرحلة المكثفة التي تحدد ملامحنا، ولكن الوصول إليها صعب. بينما يشي الذيل باقتراب نهاية العمر وانطفاء الجذوة المتوهجة. فسنوات الطفولة والتكوين تتنازعها العديد من العوامل المتناقضة، ما بين الحنين الجارف والضيق العارم جنبًا إلى جنب.

شَكَّلَ انفصال أبيه عن أمه وتكوُّن صداقة قوية مع جده لأمه نقطةً مهمةً له. ذلك الشعور الطفولي بالضياع عندما يتوه في ازدحام المدينة والسؤال البديهي في ذهنه عن عدم التفات الكبار لطفل يسير وحيدًا ولا يساعدونه. اعتبرَ ترنسترومر أن جده لأمه مَثَّلَ له الأمان وقتذاك، علاوةً على الرفقة الطيبة في معيته إلى زيارات متحف التاريخ الطبيعي، لينبهر الصغير بالحيوانات المحنطة ويبدأ في رسم هياكلها. يثير فخره أن يسمح له القائمون على متحف السكك الحديدية بالتوقيع في دفتر الزوار. روح المغامرة والاستكشاف في جمع الفراشات والخنافس والاحتفاظ بها في برطمانات أو على ألواح خشبية. الاكتشاف الأكبر لعقله الغض أن الأرض كائن حي عامر بالكائنات التي لا تلقي بالًا إلى البشر.

هذه الحميمية في صحبة الجد تتناقض مع جفاف عالم المدرسة بكل مراحلها عبر الكتاب، يكتنف عالم سنوات تعليمه جو من القهر والشعور بالتهديد والخوف من مدرسين يتسمون بالتنمر والإرهاب وتكريس طاقتهم للتخلص من الغضب بصبه على رؤوس التلاميذ. كمعلمة المرحلة الابتدائية التي تسدد اللكمات للأطفال وتشدهم من شعرهم. أو في مدرسة النحو اللاتيني التي تعادل القسم الأدبي عندنا، حينما انهال عليه معلم اللغة الألمانية بالصفعات لنسيانه كراسة المادة. والطريف أن هذه المَدرَسة ظهرَت في فيلم “عذاب” للمخرج السويدي العظيم انجمار برجمان، وكان ترنسترومر من ضمن مجاميع الطلاب في الفيلم.

اقتصر المطلوب من الأطفال على البقاء ساكنين وعدم الإخلال بالنظام أو إحداث أية فوضى. فبدأ ترنسترومر يرى عالم الكبار كمن يديرون إصلاحية لتعذيب الأطفال. يشعر بالنقص لغياب أبيه بعكس أقرانه ولا يحتمل فكرة أن يُشار إليه بابن أمه المدلل، يكره شعور الاختلاف عمن حوله فيضطر إلى إبقاء العالمين منفصلين بالتمام ثم يستمر على ذلك بالفصل بين حياتيه الخاصة والاجتماعية، خصوصًا مع بداية فهم الاختلافات الطبقية بين الناس، من خلال التعامل مع زملاء أعلى أو أدنى ماديًّا.

الغريب أن غزارة كتابته في مرحلة الدراسة تناقضَت مع محدودية إنتاجه الأدبي بعد ذلك، لدرجة أن فيض كتابته في موضوعات التعبير وحصوله على درجات عالية هيَّجَت غيرة البعض من زملائه. يحكي عن عدم رضا معلمه في مدرسة النحو اللاتيني لعدم استخدامه لعلامات الترقيم والكتابة استخدامًا صحيحًا واعتباره لكتاباته الشعرية موجة من موجات الهمجية، رغم افتتانه بهذا المعلم الذي أفاده بمعرفة أهمية الشكل بدقة النطق وسلامة الإلقاء، وكذلك إدراك الفرق بين السامي والمبتذل من الأمور، ثم توطَّدَت بينهما العلاقة بعد ذلك.

يداعب مخيلته حلم إنهاء الدراسة والذهاب إلى بلاد أفريقيا واستكشافها لشغفه بالقراءة عنها وعن المستعمرات السويدية، بل ويغرق في أحلام اليقظة عن حملات استكشاف يقودها كمستكشفي القرن التاسع عشر.

ألهبَت أجواء الحرب العالمية الثانية حماسه اليانع، إذ اعتبر نفسه من أعداء هتلر، ليس من قبيل الفهم السياسي بالطبع، ولكن بدافع المشاركة الوجدانية تكوَّنَت لديه غريزة مناهضة للنازية وتوَقَّع التأييد التام لذلك من أصحابه، إذ أثار امتعاضه أن صديقًا له يؤيد الألمان، على عكس مذيع قناة BBC السويدية الذي كان يستمع إليه بحماسة ويعتبره صديقه. يفخر بنفسه ويشعر بالانتصار عندما يقرأ كتاب “استشهاد پولندا” عندما يكتشف صدق توقعاته عن بربرية النازيين.

أما الفترة التي تعلَّمَ فيها العزف على البيانو فتتجلى فيها مشاعر الخوف من قوى مجهولة. يسهر ليلًا يصرف وقته في القراءة فقط ليُبقي الأنوار مضيئةً، ولا يتذكر ما قرأه في تلك الكتب السميكة. مخاوف ممتدة من ساعة الغسق حتى ساعة الفجر، تحتشد فيها وجوه مريعة يتخيل تجسدها ويكاد يسمع أصواتها، فيعتريه الخوف من الجنون. هذه التجربة التي ظنَّهَا جحيمًا أصبحَت هي المطهر عندما تعلَّمَ العزف كوسيلة لطرد الأرواح الشريرة، خاصةً عندما بدأ يتشكك في الموروث الديني التقليدي.

هذه السيرة الذاتية يضمها كتاب صغير الحجم، كمثل الزيارة القصيرة التي أجراها المترجم إلى بيت توماس ترنسترومر، ولكنها تأخذ القارئ إلى رحلة مشوقة، وربما غير متوقعة في عالم بعيد في أقصى الشمال. تجسِّدُه التيمة التي طالما تناولها في قصائده لوصف عملية الاستيقاظ؛ الافتتان بالحدود بين عالمين مختلفين، النوم واليقظة، الطفولة والشيخوخة، عالم الحياة اليومية الذي نعلمه وعالم آخر لا نعرفه جيدًا ولا يمكننا إنكار وجوده. نختتمُ بما صاغه توماس ترنسترومر عن ذلك في قصيدته “مقدمة موسيقية”:

“الاستيقاظ،

قفزة باراشوت من الحلم

متحررًا من دوامة المرتحل الخائفة

لتغوص في المساحة الخضراء من الصباح..”