إسحاق بندري يكتب: الخروج من مصر.. فسيفساء السيرة الذاتية

إسحاق بندري يكتب: الخروج من مصر.. فسيفساء السيرة الذاتية

عندما يكتب الأب الروحي لنظرية ما بعد الحداثة سيرته الذاتية فلن تكون اعتيادية كمثال هذه النوعية من الكتابات. يقتبس إيهاب حسن افتتاحية ليڨ تولستوي في روايته “أنَّا كارينينا”: “العائلات السعيدة قد تتشابه جميعًا, ولكن كل عائلة سعيدة, تعيسة على طريقتها الخاصة.”

الخروج من مصر

كتاب “الخروج من مصر: مشاهد ومجادلات من سيرة ذاتية” لمؤلفه إيهاب حسن، وترجمة السيد إمام، والصادر عن دار العين، هو مجموعة من المذكرات المكتوبة كشذرات متشظية لكنها في نهاية المطاف تبدو كقطع الفسيفساء التي تُشَكِّلُ لوحة متناسقة. فعلى عكس معظم كتابات السيرة الذاتية يخلو هذا الكتاب من النوستالچا والحنين, بل على العكس تبدو ذكريات الوطن والعائلة كهاجس أشبه بكابوس يجثم على صدره ولا يني يطارده. حتى العنوان الذي اختاره بكل إيحائه وتلميحه التوراتي يشير إلى هذا المعنى. وما أورده بين صفحات الكتاب يدور في مجمله عن فترة التكوين الأولى لإيهاب حسن وحياته وأسرته في مصر وينتهي بسفره مبعوثًا للدراسة في الولايات المتحدة عازمًا ألا يعود ثانيةً إلى مصر.

إيهاب حسن (1925 ـ 2015) في هذه الشذرات يصف تلك الجراح بعيدة الغور التي لا تؤذي ولا تُشفَى. فهو ينتمي للأرستقراطية المصرية المنحدرة من أصول تركية في مجتمع ما قبل يوليو 1952 وطوال الوقت يطرح سؤالاً جوهريًا عن فكرة الهوية والانتماء للمكان. فبسبب بشرته البيضاء يناديه العامة في الأماكن التاريخية “بقشيش يا خواجة” ليتساءل عن مدى ارتباطه بالمجتمع الذي لا يشعر أنه ينتمي إليه ولا تربطه به أية صلة، كبعد المسافة بينه وبين الأسلاف المنحوتة صورهم على جدران المعابد دون أي إحساس بأنه امتداد لهم. ولا يقتصر الأمر على ذلك إذ لا يتقن اللغة العربية بالقدر الكافي الأمر الذي يؤدي إلى تأخر مركزه بين زملائه, فضلاً عن ميله للثقافة الإنجليزية وآدابها بعكس الثقافة الفرنسية التي كانت الأرستوقراطية المصرية تتخذها نكايةً في الإنجليز. وبقدر كبير من الالتباس يخلط بين مسألة هويته الشخصية مع حالة الفلاحين المصريين المسحوقين من الفقر والمرض ويناضلون في ظل تاريخ أكثر قسوة من الشمس الحارقة, فهل يختلف شأن الهوية بينه وبينهم لو صحت المقارنة؟

إيهاب حسن لا شأن له بهذه المسألة ولا تكاد تعنيه في شيء فهو ينظر إلى الأجداد المرسومين على جدران المعابد بأوضاعهم المتصلبة ناظرين إلى الأبدية دون أن يعتريه شعور بالانتماء أو الافتخار.

ربما ساهمت عائلته في تفاقم هذه الأزمة؛ فحياتهم تفتقر إلى التعاطف والحميمية والدفء. إذ يذكر أنه يعتقد أنه كان يحب أباه الذي عمل مديرًا من مديري الأقاليم ومشرفًا في التفتيش على قوات الشرطة المحلية, وإن لم ينسَ له ما آذى نفسه به بتوجيه اللوم والتوبيخ وربما الصفع بسبب نقص درجاته درجة أو اثنتين. يتذكر اصطحابه له في رحلات الصيد في العزبة التي تعلم منها ألا يكون صيادًا أو فريسة. أما أمه فقد اهتمت بتعليمه أصول السلوك المهذب واللياقة والكياسة – التي تفتقر هي إليهما – بالإضافة إلى الثقافة الفرنسية، ولا ينسى أيضًا أنها كانت ترغب أن يكون لها ابنة وليس ابنًا. لم تختفِ من ذاكرته كل تلك الخلافات والمشاجرات التي كانت تنشب بين أبيه وأمه, ولا أخواله المبذرين الماجنين غريبي الأطوار قساة الطباع. حتى ليبدو أن العنف الذي يتشربه الأطفال في مرحلة مبكرة لا يأتي إلا من داخل العائلة.

عقدة الكولونيالية

دفعه تجذر عقدة الكولونيالية لمزيد من التساؤل, خاصةً مع التهاب المشاعر الوطنية المناهضة للاستعمار البريطاني. لدرجة أنه يصف تلك المرحلة بأنه تربى هو وكل تلاميذ المدارس على ما يعتبره أوهام تحرير مصر. وإن كان يؤكد على انتهاج الإنجليز لسياسة “فَرِّقْ تَسُدْ” مع تداعي حالة الأسرة المالكة في مصر, فهل كانت بريطانيا هي المسئولة عن جلب الأمية والفقر والمرض إلى مصر؟ وهل صار المصريون في رغد من العيش وأصحاء أحرارًا بعد تحريرهم؟

اللافت للنظر هو تعرضه لحالة مرتبكة في التفكير الجمعي لدى المصريين؛ فالمجتمع يصف حالة الجلافة والصفاقة بأنها “بلدي” مع أن الكلمة تشير إلى أصحاب البلد والانتماء إلى الوطن. فثمة اختلاط بين الحسد والحقد مع الزيف الكاذب على عدة مستويات: ما بين الانبهار بالحضارة الغربية وأصحاب البشرة البيضاء من ناحية مقارنةً مع أبناء البلد من ذوي البشرة السمراء، وعلى جانب آخر احتقار الأوروپيين المتهتكين آكلي لحوم الخنزير شاربي الخمور في مقابل تمجيد طهورية وتدين أبناء البلد. فعقدة الكولونيالية تكتفي بتمجيد الاختلافات التي تصب في مصلحة الذات مع الاستخفاف بغيرها من الاختلافات أو تجاهلها. فيقرر إيهاب حسن من دافع الكبرياء والألم لرؤية إرث الكولونيالية يشوه الكثيرين ألا يمنحها مكانًا في نفسه.

يروي حادثة احتجاز الإنجليز لأبيه لمدة ثلاثة أيام من جراء عمل لم يرضوا عنه فالتصقت بالأسرة كلها صفات الوطنية والبطولة. وبحكم عمل الأب أيضًا اعتادت الأسرة على الانتقال بين الأقاليم من سوهاج في الجنوب إلى بورسعيد في الشمال ذات الطابع الكوزموپوليتاني، وبداية فكرة الرحيل من مصر مع مشاهدة السفن التي تمخر عباب البحر المتوسط وقناة السويس. صَاحَبَ هذا التنقل تغيير المدارس وما وصفه بصدمة الالتحاق بالمدارس الحكومية واختبار مرارة التعرض للتنمر والعنف والرد على ذلك لدرء تهمة التخنث أو حُسن الأخلاق أو الاتهام بالجُبْن, خاصةً من طفل مدلل مما سَبَّبَ له آلامًا مفزعةً ولم يُشْرِك أسرته فيما كابده, عَبَّرَ عن ذلك بقوله أنه برغم أنه لا ينتمي لأي أقلية عرقية أو دينية إلا أن شعوره بالعذاب أخد يتفاقم. يتساءل إن كان هؤلاء المتنمرون يتذكرون ما سببوه من إيذاء بدني أو معنوي للمستضعفين؟ هل كان ذلك بمثابة استبدال لعقدة نقص عانوا منها في صباهم فثمة شيء يغري بالتمادي في الشر ولا اسم له.

تميَّزَ إيهاب حسن بالتفوق في دراسته في معظم المواد باستثناء اللغة العربية حتى أن ناظر المدرسة وبخه: “هل أنت رومي؟” كان من الممكن أن يتأهل للمركز الثاني على فصله لولا رسوبه فيها, ولولا ذلك لحاز على مرتبة الشرف عند التخرج في المدرسة الثانوية.

جاءت بعد ذلك رغبته في الالتحاق بالكلية الحربية وسط معارضة مطلقة من العائلة؛ لارتفاع درجات مجموعه من وجهة نظر أبيه وهو ما يؤهله لكلية أفضل, في حين أن أمه تكره الحروب وتعتقد أن الكلية الحربية قد أزالت الفوارق بين الطبقات. كانت الكلية الحربية في رأي إيهاب حسن تمثل النظام والانضباط والنزعة لاقتلاع جذور الفساد من مصر, وانتهى الأمر بالتحاقه بكلية الهندسة وبداية الطريق للخروج من مصر.

على أن هذه المرحلة في سنوات النشأة والتكوين شهدت أيضًا بدايات الاهتمام بممارسة الرياضة ومظاهر التدين وشَابَ كليهما بعض الإفراط والتعصب. فقد نشأ في مناخ منفتح يعتبر الإرث الثقافي والديني مصدرًا للعزة والفخر وإن كان لا يولي للنواحي الطقوسية الاهتمام الكافي, وعلى النقيض فبين أفراد العائلة من يعاقرون الخمر ويلعبون القمار, ولا يصلون أو يصومون.

يجد نفسه غارقًا في ثورة فترة المراهقة بما فيها من تناقضات وصراعات. فهو حائر إزاء المشاعر الإيروتيكية وفورتها واستحواذها على تفكيره وبحكم تربيته وبدافع الخوف والحذر يتجنب الوقوع في مغامرات طائشة غير محسوبة العواقب. ومن ناحية أخري يجد ملاذه في التدين ويبدأ في استكشاف معالم القاهرة الفاطمية بمساجدها ومدارسها بحثًا عن الصفاء الروحي وراحة الذهن وهروبًا من إلحاح الدوافع الجنسية. إلا أنه يكتشف وقوعه في أزمة جديدة لما كان في تدينه من مظهرية وسطحية؛ فهو يصوم وذهنه لا يفكر إلا في التلذذ بأصناف الطعام الشهي, يُقْدِمُ على أفعال الخير والإحسان في غطرسة داخلية كفيلة بإبهاج إبليس بحد تعبيره. يلفه الغموض في متاهة ضخمة ما بين القرار والحسم أو الانتكاس والتراجع, بين التقشف والتطهر أو الميل إلى الترف والتخمة, خليط بين التطلع والاحتياج.

التناقض الأكبر

التناقض الأكبر كان يتجلى فيمن يختلط معهم, سواء مع نبلاء القاهرة من اكتشف أن طريقة حياتهم المترفة الماجنة تشي عن عمق فساد الأحوال الاجتماعية في مصر، ومع الوقت لم يستطع مجاراتهم ولم يطق صحبتهم. أو اختلاطه مع خدم بيته ويذكر منهم عم سليمان الطباخ الذي اصطحبه لمشاهدة فيلم “كينج كونج”.

كانت حياة إيهاب حسن في تلك المرحلة المبكرة بها كل ذلك التراوح بين الزهد والإفراط يمينًا ويسارًا. لكن الأمر الذي ازداد رسوخًا أن هروبه الكبير المترقب من مصر لن يأتي إلا بالإنجاز الدراسي والمهني بعد أن تكوَّنَ في نفسه الشغف بحب الطبيعة والتأمل فيها والميل إلى قراءة الأدب ومطالعة الكتب لساعات طوال، ليؤنب نفسه بعد ذلك على ما ضيعه من وقت كان من الأفضل صرفه في الاستذكار والدراسة التي افتقرت إلى الوجود الإنساني وطاقة الخيال.

كانت فترة دراسته بكلية الهندسة متزامنة مع أحداث الحرب العالمية الثانية وما كانت تموج به الحركة الطلابية من اضطرابات واعتصامات, تزامن تخرجه مع نهاية الحرب وإن كان رسوبه في مادة الميكانيكا قد تسبب في تأجيل حلمه بالرحيل, مع شعوره بتأنيب الضمير.

إلى أن تخرج في يونيو 1946 وجاء ترتيبه الثاني على دفعته فأوفدته وزارة التعليم لبعثة خارجية لدراسة الهندسة واختار الولايات المتحدة الأمريكية.

ليعود من جديد إلى المشهد الافتتاحي في أغسطس 1946 مغادرًا مصر من ميناء بورسعيد بلا نية للرجوع, تلك الرحلة هل هي ميلاد جديد أم إحياء زائف؟

تستمر أسئلة إيهاب حسن عن سبب كتابته مثل تلك السيرة الذاتية الحزينة؟ لماذا تأتي مثل تلك الذكريات لتعكر صفو الحياة, فيعتبر أن كل فراق هو بمثابة ضياع وكل رحيل هو ميتة صغرى.

ماذا كان يطمح لاكتشافه في أمريكا؟ لا يروي لنا كيف تبدلت حياته وتحوَّلَ مساره الأكاديمي من الهندسة إلى الأدب, ربما كان يبحث عن أفق جديد, انفتاح للزمن, تاريخ أكثر قابلية للبقاء, فضاء خاص يتغير فيه. إذ لم يكن يحب ما كان من الممكن أن تؤول إليه حياته في مصر, هروبًا ومقتًا لكل الذرائع المتعلقة بصلات الدم والتشكيل, أن ثمة شيئًا أكبر من نفسه على المحك كما لو أن هجرته الذاتية يمكنها أن تحرك ابتسامة عابسة صغيرة في السماء.

ظلت مصر هاجسًا يطارد إيهاب حسن, يفكر فيها معتقدًا أن شمسها قد غربت ولن تشرق عليها من جديد, وأمريكا التي أتى إليها محمومًا ليكتشف أن الزمن قد حجب أسراره عن عقله الفضولي, يعتقد أن كتاباته بما فيها سيرته الذاتية قد تكون عقيمة ولكن ذلك العقم بمثابة نذير وإعلان أننا نعيش في عالم تتكلم فيه حتى حماقاتنا.

“الخروج من مصر إلى المركز الذي تتبلور حوله الأحداث وتتشعب فيه السبل والآفاق نحو معايشة الزمن الحقيقي.”

هذا الكتاب الذي يمزج في شذراته بين مقتطفات من حياة إيهاب حسن في مصر, ويملأ الشقوق بين هذه الشذرات بمقالات قصيرة تأملية عن الفكر والأدب والتاريخ والسفر والتصوف والروحانية, في ترجمة محكمة قوية رصينة تضيف أبعادًا جديدة في القراءة غير معهودة للكثير من القراء.

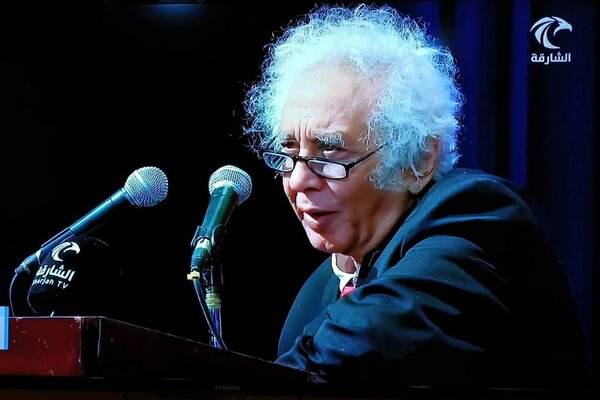

حصل إيهاب حسن على درجة الدكتوراه في الأدب في العام 1953 وصدر كتابه “الخروج من مصر” عن جامعة جنوب إلينوي في العام 1986, كان كتابه الأول “براءة جذرية” الذي صدر في العام 1961 يناقش أعمال الروائيين الأمريكيين المعاصرين. ومن أهم كتبه أيضًا “تقطيع أوصال أورفيوس” , “نار بروميثيوس” , “النقد النظير” , ويُعتَبَر إيهاب حسن من أهم من أسهموا في ذيوع وانتشار دراسات ما بعد الحداثة وصياغة مفاهيمها الأكاديمية.

أما مترجم الكتاب السيد إمام فهو واحد من أهم أعلام حركة الترجمة والنقد في مصر والوطن العربي, وقد ترجم العديد من كتابات إيهاب حسن إلى اللغة العربية, بالإضافة إلى جهوده في تقديم النظريات النقدية الحديثة للقارئ العربي.